Тунгусская

экспедиция Иркутского геологоуправления была организована в январе 1947

г., в какой-то мере, на основе Ленской экспедиции. Основной задачей

работ было проведение геологической съемки масштаба 1:1000000 и оценка

перспектив алмазоносно-сти севера Иркутской области и частично

Красноярского края. Первая база экспедиции располагалась в деревне

Ерема на Нижней Тунгуске. Начальником экспедиции был назна-чен И.И.

Сафьянников, уроженец д. Соснино Катангского района, который до этого

был зам. начальника Иркутского геологического управления по

хозяйственной части. Техни-ческим руководителем стал М.М. Одинцов,

составивший проект работ еще в 1944 г. Вы-бор начальника экспедиции был

не случаен.

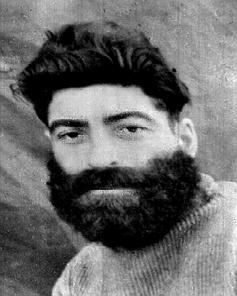

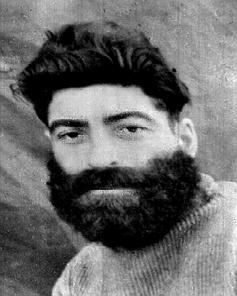

И.И.

Сафьянников

М.М.

Одинцов

Снабжение продуктами питания столь большого коллектива в те годы было не простой задачей. А И.И.

имел опыт самобеспечивания геологических партий. Сразу по приезде в

Ерему он заключил трудовые соглашения с хо-рошими охотниками и

рыбаками, оформил необходимые лицензии, и в течение всего се-зона мы

были обеспечены рыбой и мясом.

Большая часть грузов завозилась

водным путем по Лене и Н. Тунгуске, с перевал-кой в Подволошино. ИТР

перебрасывали из Иркутска на маленьких самолетах УТ-2 и ПО-2. Именно

таким образом попал в Ерему и я. Лететь приходилось долго через

Жигалово, Усть-Кут, Киренск. На Тунгуске в то время, в большинстве

деревень не было аэродромов.

Первые посадочные площадки открывал один

из опытнейших летчиков (и очень интересный человек) Иннокентий

Трофимович Куницын. Как пишет в своих воспоминаниях М.М. �…был он

отчаянно смелым, но одновременно расчетливым пилотом-истребителем, на

боевом счету которого был не один сбитый в годы Великой Отечественной

войны не-мецко-фашистский самолет�. Прибыв в Ерему до появления там

геологов, я решил не си-деть без дела, а отправиться в самостоятельный

маршрут. Мне казалось, что я для этого обладал достаточным опытом. Зам.

нач. экспедиции по хозчасти Петр Иванович Куницын (свояк И.Т.) дал мне

большой кусок мяса, хлеба и я отправился в трехдневный маршрут. В мои

планы входило пройти берегом Тунгуски 50-60 км. до Преображенки, затем

перейти на Чону, по ней совершить переход тоже порядка 60 км, и

вернуться в Ерему. В целом на-биралось под 180-200 км. Не сомневаясь в

реальности замысла, я вооружился двустволкой 20 калибра, геологическим

молотком, нацепил полевую сумку, рюкзак и бодро зашагал по берегу

Тунгуски. Сейчас подобные одиночные маршрут категорически запрещаются

пра-вилами ТБ, но в те времена все было проще. Естественно, как истый

геолог я шел не по тропе, а по берегу реки, тщательно осматривая все

обнажения и высыпки. Надо сказать, что мое усердие было вознаграждено,

и я впервые обнаружил выходы на Тунгуске, хоро-шо знакомой мне по

работам 1946 г., верхоленской свиты. Проплывавшие здесь задолго до

этого крупные геологи Обручев и Чекановский не заметили ее. Первый же

день моего похода заставил меня усомниться в первоначальных планах.

Вместо Преображенки я к концу дня оказался в Жданово, не дойдя 20 км до

намеченной цели. Пришлось заночевать в большой избе, которая служила

почтовым станком. В ней было несколько комнат. Одна предназначалась для

ночлега перевозчиков конной почты, ибо только такая в те времена там и

была. В другой жили служители почты, которые содержали подменных

лошадей. Намаявшись за день, я блаженно завалился на полу в

предвкушении сна, но буквально че-рез несколько минут вынужден был

вскочить. Со всех сторон, в том числе и с потолка, я был атакован

несметными полчищами клопов. Все мое тело горело и нестерпимо зудилось

от укусов этих тварей. Я выскочил на улицу, разделся и долго тряс свою

одежду, освобо-ждаясь от насекомых. После этого, я улегся на земле,

подложив под голову полевую сум-ку, и крепко уснул. Проснулся я часов в

5 от холода. Не заходя в избу, наскоро поел и ре-шил продолжить свой

путь, надеясь согреться на ходу. Вначале все складывалось доста-точно

хорошо. Я бодро шагал по берегу, выискивал обнажения коренных пород,

которые чаще всего представляли собой высыпки, и документировал их.

Однако вскоре начался мелкий затяжной дождь. Ветви кустов, сквозь

которые я продирался, больно хлестали ме-ня и осыпали потоками холодной

воды. Ватнушка и вся одежда быстро намокли и отяже-лели. К тому же

ружье, рюкзак, заполненный вместо продуктов образцами пород, и моло-ток

все время цеплялись за ветки и коряги, которые мне приходилось

преодолевать, и вы-зывали растущее раздражение. Пройдя так еще около 5

км, с маниакальным упорством описывая выходы верхоленской свиты, я

решил завершить маршрут, и повернул назад в Жданово, поскольку до

Преображенки было еще около 10 км. Этот отрезок пути проходил уже по

хорошей торной тропе, выбитой копытами почтовых лошадей в

отдельных местах на глубину до 50- 60 см. Хотя холодная вода продолжала

струиться по всему телу, и пры-гать с моим снаряжением по обнажившимся

корням деревьев было не так просто, на-строение быстро улучшалось.

Вернувшись

в Жданово, я взял почтовую лошадь и на ней достаточно быстро доб-рался

до Еремы. Так закончился мой первый самостоятельный двухдневный маршрут.

Вскоре

стали прилетать остальные участники нашей экспедиции, стал

формиро-ваться наш отряд, начались плановые работы. Некоторое

представление об этом периоде могут дать дневниковые записи, которые я

вел в 1947 г.

" 16 июля 1947 г. Отдыхаем на Чайке. Правда, это

весьма своеобразный отдых. Мы ходим и осматриваем окрестности, копаемся

в великолепном обнажении, которое открывает выходы угля с множеством

листьев, сучков и т.д. В геологическом отношении обнажение очень

интересно. Простукав его по всем правилам, т.е. покопавшись в камнях с

усердием и душой и, кроме того, с радостными криками, сопровождавшими

каждую инте-ресную находку, мы направились дальше к устью Чайки. Едва

заметная тропа шла по вы-сокой прибрежной траве с группами "пучек" и

различными цветами. Слева навис метра на 2 берег, заросший густыми

кустами шиповника, кислицы, талины. Кое-где сплошь видне-ются кустики

карликовой березки и на все это падают легкие тени от стоящих чуть в

стороне, на угоре, высоких сосен.

Вот и устье Чайки: речушка средних

размеров. Паберега заросла густой, высокой травой и все мы, точно

сговорившись, разморенные жарой, повалились в нее. Д. Миша показал, где

надо задать канаву Пауллеру, и наш "караван" двинулся в обратный путь.

Из

кустов с шумом поднялась утка и, отводя нас от своего выводка,

переваливаясь с боку на бок и изредка плюхаясь в воду, полетела над

рекой. Пауллер, оживленно вскинул ружье: "Ага! Попалась! Стой!". Он

взвел курок и нажал спусковой крючок. Трах! Осечка. Утка летит, как ни

в чем не бывало. Наконец, громкий выстрел разрушил наступившую тишину.

Никакого результата. "Вот черт, промазал. Это утка все: летела

спокойно, только нажал спуск, рванулась вверх. "Да..."- тянет кто-то с

иронией, - "Бывают же такие плохие утки". Все весело хихикают, и

"обманутый" уткой охотник вежливо вторит. На лагере, над костром

нависли котелки с кашей и чаем. Легкая прогулка, по-видимому, не

повредила наших аппетитов, "фасонно" по-турецки, подогнув ноги, на фоне

чума, соснового леса и голубого неба, с одной стороны, и огня костров и

спокойной глади реки, мы приступили к нашей скромной трапезе".

Здесь

я прерву дневниковую запись, чтобы дополнить ее кратким описанием

со-бытий, которые произошли в промежутке между 16 июля и 9 августа.

В

то время, когда наш отряд, возглавляемый М.М. и прозванный острым на

язык Г.Х. Файнштейном "детским садом", совершал небольшие

рекогносцировочные переходы по Н. Тунгуске и ее притокам, партии ушли в

дальние маршруты. По Большой Ереме, Б. Чайке и Тетере вплоть до

Ванавары на Подкаменной Тунгуске двигалась партия С.Н. Соколова . По

Тетее, Северной Чуне до Стрелки Чуни совершала свой переход партия Г.Х.

Файнштейна . По Средней(?) Кочеме и Илимпее до Тунора была направлена

партия В.Б. Белов . Связать все эти маршруты, пройдя от Ванавары

до Тунора, должен был наш "детский сад". В него входили М.М., геолог

В.Л. Сиденко, недавно окончившая наш Университет, я и маршрутный

рабочий В. Медницкий. В Ванавару мы прилетели в конце июля. В те

времена легкомоторная авиация была придана экспедиции и подчинялась

непосредственно начальнику. Первым самолетом УТ-2 доставили меня с

Виктором Медницким (17-летним рабочим, студентом техникума). Полет

продолжался примерно 2,5 часа. Шли на высоте около 2-х км, было

холодно, т.к. самолет открытый, сильно болтало. Это был первый полет из

Еремы до Ванавары, и Иннокентий Трофимович не знал, куда и как он будет

садить самолет. Но все обошлось: сели в огороде. Встречала нас вся

Ванавара во главе с секретарем райкома. Это было неординарное событие

для поселка, т.к. до нас здесь видели лишь гидроплан, который доставлял

вплоть до 1939 г. экспедицию академика Кулика, искавшего вблизи озера

Чеко остатки Тунгусского метеорита. Как самых почетных гостей,

Иннокентия Трофимовича и нас с Виктором принял секретарь райкома и

предложил нам, до приезда основной группы, остановиться у него.

Иннокентий Трофимович вскоре улетел. Я, как старший по должности (как

же - старший коллектор), решил без дела не сидеть и, вместе с Виктором,

на следующий же день отправился в маршрут вниз по Подкаменной Тунгуске

до устья р. Чамбо. Ранним утром, в полной экипировке, мы тронулись в

путь и тут я, к своему ужасу, обнаружил, что породы мне совсем

незнакомы. Зная, как надо поступать в этом случае, я стал делать

зарисовки обнажений и отбирать несметное количество образцов. Рюкзаки

быстро пополнялись, становясь, все тяжелее и тяжелее, и мы, обливаясь

потом, упорно двигались к цели. К вечеру, пройдя около 30 км, мы

достигли устья Чамбо. Быстро, на костре свари-ли чай, поели и,

завернувшись в куртки, улеглись спать. Рано утром, около 4-х часов мы

проснулись от холода и решили, после чаепития, двинуться в обратный

путь. Чтобы не идти пустым ходом, переправились на другой берег

Тунгуски, и вновь приступили к на-биванию рюкзаков образцами. Солнце

поднималось все выше и выше, нещадно паля нас. Пот заливал глаза. Ноги

подгибались под тяжестью ноши и все чаще запинались за круп-ные камни,

которыми был усыпан берег. Мы падали на землю, тяжелый рюкзак

припеча-тывал нас к ней, и мышцы ног и спины ловили мгновения отдыха.

По мере продвижения вперед, сменялись наши мечты. Вначале нам хотелось,

по приходу в Ванавару, от пуза по-есть борща. Потом в нашем воображении

стала витать четверть с молоком. Кончилось же тем, что в 2 часа ночи мы

добрались до поселка, залезли на сеновал и упали, как мертвые, в

душистое сено, проспав до 2 часов дня. И хотя назавтра все тело болело,

мы были горды своим походом.

Вскоре прилетели остальные члены нашего

отряда: М.М. и геолог Вера Сиденко. Пришел в Ванавару отряд геолога

П.П.Середкина (партия С.Н. Соколова). В его составе были и Толя

Золотарев (в то время студент, позднее - профессор ИГУ), и Игорь

Лосев. Хотя они были заметно старше меня и Виктора, но держались по-

товарищески, ничем не показывая своего превосходства. Это подкупало,

тем более что Золотарев прошел войну, командуя взводом разведки.

Появился и новый, очень интересный человек - Константин Дмитриевич

Янковский, в то время краевед, а в 30-е годы - организатор советской

власти в Эвенкии. Он много и интересно рассказывал о тех временах. У

нас он появился с за-явкой на алмазы, которые ему, якобы, встречались

на Чуне. Мы поставили палатки на краю скалы, обрывающейся к Тунгуске, и

стали готовиться к маршруту. По вечерам ходили в клуб, в котором

крутили кино. Почему-то там было наредкость много блох, ко-торых

приходилось тщательно вытряхивать из одежды, перед тем как войти в

палатку.

Вскоре прилетел М.М. и почти сразу же отправился с И.Т. Куницыным в реког-носцировочный полет на Стрелку Чуни.

Далее цитирую дневник.

"9

августа. Потерялся самолет с Иннокентием Трофимовичем и д. Мишей. Все

очень волнуются: вспоминают, кто что говорил, слышал, думал в день

отлета. Одним сло-вом ударились в мистику. Боюсь, что и я заразился

этим, но на душе тяжело и отвлечься надо. Организовали авиапоиск их на

расстоянии 200 км. Сегодня выходим и мы на Стрел-ку, по пути будем

искать. Иннокентий Иванович остается в Ванаваре, пока не найдем. Все

ломают голову над тем, что могло случиться с самолетом. Но надеемся,

что только не управление и Иннокентий Трофимович посадит самолет

благополучно, без жертв. Будем ждать событий.

10 августа. Известий

никаких нет. Оленей тоже. Вчера почти весь день держали связь по радио

со всеми станциями Тунгусо - Чунского района в надежде услышать

что-нибудь утешительное. Но, увы! Наоборот, оказалось, что в Стрелке в

5 км пожар, как раз в том месте, где посадочная площадка. Отсюда строим

все предположения. Константин Дмитриевич (Янковский) ругает Файнштейна

за то, что тот не сказал о пожаре. В двух на-правлениях ведутся поиски:

по Чуне и по тропе. У нас всех подавленное состояние, вернее ожидание

чего-то. Перед каждым разговором по рации раскладываем пасьянс.

"Узнали" где самолет, что с ним, когда будет в Стрелке и т.д. Все

понимают, что это вздор, но успо-каиваются. Иннокентий Иванович

(Сафьянников - нач. экспедиции. К.Т.) видел во сне во-ду, причем по

заказу. Теперь разговор назначен на 3 ч. 30 м."

12 августа

1947 г. Утро. 10 августа мы вышли на Стрелку. Константин Дмитриевич и

Иннокентий Иванович ходили нас провожать, и, видимо, им не

очень-то хотелось рас-ставаться с нами. Константин Дмитриевич

просил писать в Шиткино, Партизанская 39 обо всех наших похождениях в

тайге: ему будет интересно. И когда мы расставались с ними, они долго

стояли и махали вслед.

В этот день мы прошли 8 км и заночевали в болоте.

11

августа встали в 8 часов, попили чая, эвенки завьючили оленей, и мы

тронулись в путь. Олени быстро семенят ногами, и кажется, что идут так

же быстро. Но это не так. Я иду легко, как на прогулке, помахивая

палкой.

- "Моть, Моть, Моть� - раздается голос эвенка, погоняющего

оленей. Виктор затя-гивает песню. Болото сменяется хребтом, кустарник

сменяется лесом. Я набрасываюсь на голубику, чернику, бруснику, которых

здесь в изобилии. Под вечер навстречу нам попался древний, типичный

эвенок на трех оленях. И тут мы узнали судьбу самолета. Над Кимчей с

мотора сорвался винт и только благодаря Иннокентию Трофимовичу они сели

на болоте. Представляю, каково было их самочувствие. Сами они остались

целы. Когда они вышли на тропу, то были подобраны проходившим

караваном. Теперь-то мы можем быть спо-койны! Ночевать остановились в

37 км от Ванавары.

16 августа. Утро. Вот уже остались 63 км пути. Мы

готовы, но у эвенков потерялся олень, и они никак не могут найти его.

Вот я и пользуюсь этой минутой. По верхушкам деревьев пробегает с шумом

порыв ветра, он шевелит на мне сетку, раздувает костер, и тот начинает

шуметь и вспыхивает. Прямо передо мной, на бугорке стоят и лежат олени;

бока их тяжело вздымаются, им жарко. Многие из них под вьюком идут

впервые. С плаща сонно поднимается голова Виктора:

-" Что? Одного не хватает?

В.Л. (Сиденко) молчит. Виктор бросает еще несколько слов и, словно осененный, берет тозовку Авеля и одевает патронташ.

-" Не ходи, заблудишься." -говорит Лена.

-" Да я недалеко. Дойду до болота, посмотрю пальников и обратно".

Он выходит на тропу, но не успевает пройти и двухсот метров, как вдруг поворачи-вается и "полурысью" возвращается назад.

-"Тьфу, черт! Сетку забыл. Опять удачи не будет". - Говорит он и снова своей под-прыгивающей походкой удаляется в лес.

Так

проходит весь день, а оленя все нет. Наконец, в 6 часов вечера Авель,

уверившись в бесполезности поисков, завьючил оленей и мы, окинув в

последний раз ла-герь, как бы прощаясь с ним, вышли на тропу. Привычно

зазвенели ботала, и в тот же момент, похрюкивая, на тропу выбежал,

потерявшийся олень. Появление его было столь неожиданным, а вид,

настолько встревоженный и озабоченный, что мы враз покатились от хохота.

12

сентября 1947 г. Мы уже в Ербогачене. Но опишу все по порядку. 17

августа мы пришли на Стрелку. Оленей оставили, т.к. они пройти 40 км не

успели бы, а сами рванули. Подходили к Стрелке уже в сумерках. С минуты

на минуту ожидали поселка, а его все не было. Ноги начинали ныть, и

очень хотелось завалиться где-нибудь в ягоднике, взгромоздить их на

какую-нибудь колодину и лежать так бесконечно долго. Наконец, наши

курильщики не выдержали и решили устроить перекур. Я примостился, есть

ягоды. И все, перекинувшись несколькими фразами, занялись своим делом.

Быстро пролетели эти несколько минут отдыха и снова под ногами

замелькали перепутавшиеся обнаженные корни деревьев, хорошо

проторенная, чуть заросшая бледно-зеленой травой зимняя тропа и

светло-коричневые, ржавые торфяные болота, сплошь покрытые мхом и

карликовой бе-резкой. И вдруг рядом, где-то за холмом, протяжно и

громко, замычала корова. Мы так и подпрыгнули. Ура! Стрелка. Мы прошли

несколько домов, покинутых жильцами и зако-лоченных, миновали чум и,

расспросив предварительно какого-то мужчину о местонахождении наших,

распахнули дверь в квартиру. В тот же момент с противоположного угла

темной, убогой комнаты, вся мебель которой состояла из грубо

сколоченного стола, такой же скамьи и груды вещей, в беспорядке

валяющихся по полу, вскочил черный, обросший человек, в защитного цвета

гимнастерке, не последней свежести, распоясанный, обутый в ботинки,

поверх которых были надеты отрезанные голенища брезентовых сапог. Он

смущенно и быстро свернул свой спальный мешок и, улыбаясь и сверкая

белками глаз, которые выделялись на фоне черных, давно не стриженых

волос, шагнул к нам. (Это был Файнштейн.К.Т.) Из-за стола поднялся д.

Миша: - �Ага, наконец-то.� Я скинул рюкзак и, как положено паломнику,

поставил в уголок свою палку.

Через час мы уже сидели за столом, попивая чай и пересыпая разговор громким хо-хотом. Началась наша стрелковская жизнь.

Следующий

день мы топили баню, ставили палатку, стирали и т.д. Ночью было

великолепное северное сияние. Бледные, робкие полосы едва обозначились

на горизонте. Они дрожали, наливались внутренним светом, вырастали в

огромные столбы и снова ру-шились беззвучно, как по мановению

волшебника, и в другом месте росли и крепли. В восторге стоял я,

застывший от этого зрелища. Но вот небо сделалось малиновым, и бледные

сверкающие колонны совсем незаметно для глаз окрасились в этот цвет.

Утро.

Солнце заливает целыми потоками света уже выгоревшую палатку, и тени

листьев деревьев трепещут на полотне. Воздух чистый, напоенный влагой и

холодный. Типично некрасовский: - "...Здоровый, ядреный воздух усталые

силы бодрит".

Я выскакиваю из мешка и, чуть поеживаясь, быстро

одеваюсь и бегу на бугорок к нашей штаб-квартире. Распахиваю дверь и

здороваюсь. Все чем-то заняты и ничего не слышат. Г.Ф. (Гриша

Файнштейн) сидит за столом, и что-то быстро пишет на огромном листе

оберточной бумаги. Вокруг него на полу и на скамейке сидят и полулежат

наши, д. Миша стоит сзади и о чем-то сосредоточенно думает. Неожиданно

Г. бросает карандаш и раскатисто хохочет.

- "Нет, честное слово, здорово получается!"

Он быстро поворачивается ко мне, широко улыбаясь в своей огромной бороде.

- Ты слышал?

- Что?

Я

стою ошарашенный с самой глупой физиономией, которую только можно

представить. Все хохочут. Г. откашливается, делает важное лицо и

торжественным тоном начинает:

- "Оповествование об одичании одного

отдельного отряда. Один отставной офицер, объединившись окаянным отцом

Одинцовым, отправился облетывать окрестности ..."

В таком духе

продолжался весь рассказ о похождениях наших "отцов-пилотов". За каждым

словом Г. раздается дружный хохот всей кампании. Неискушенному человеку

может показаться странным, даже глупым этот смех. А между тем, в нем

заложен глубо-кий смысл. Да! Сколько пережили эти люди, когда потерялся

самолет, сколько им еще предстоит пережить, сотни километров пробираясь

тайгой к своим базам, без троп, без продуктов, почти без оленей. А они

ни одного случая не пропускают, чтобы не посмеять-ся. Да, что же

делать, как не веселиться? в здоровом теле - здоровый дух, так говорит

на-родная мудрость.

Короче говоря, этот день у нас оказался занятым

испытанием наших талантов. Д. Миша написал свое послание "Все хорошо"

на мотив "Все хорошо прекрасная маркиза". И.Т. (Иннокентий Трофимович

Куницын наш замечательный пилот, погибший на сле-дующий год на Ботуобе)

внес свои поправки к "Оповествованию...", заменив " ...они

опро-кинулись около озера ..." Длиннейшей тирадой, в которой

очень громоздко, "технически правильно" рассказывалось об отрыве винта.

Примерно так: "...оторвался один обормот, оборачивающийся около

оси...". Я сидел в углу на чьем-то свернутом спальном мешке,

погруженный в изобретение рифмы, мотива и прочего хозяйства, и,

почему-то, в самый, казалось, критический момент моего творчества,

когда рифма была почти найдена, меня окликала В.Л. (Вера Лукьяновна

Седенко). Она советовалась насчет слов какой-то песни. Ничего не

видящими глазами я смотрел ей в тетрадь, кивал головой и досадовал на

ее не-удачное вмешательство. Один Виктор, кажется, сохранял спокойствие

духа, но и он что-то шептал, готовя обед.

На следующий день у нас

появилось другое развлечение: мы стали играть в карты. Наибольшую

популярность завоевала игра в 66. Я не успел присоединиться к играющим

и поэтому мог только смотреть и завидовать. Было поставлено условие за

шубу, пролезть под столом и три раза прокричать "ку-ка-ре-ку", за козла

провезти на спине по улице. Иг-рали азартно. И.Т. как-то пять раз

подряд пришлось лезть под стол и кричать петухом. Он очень злился, но

не хотел показывать этого, и поэтому было особенно смешно. Зато сколько

удовольствия он получил, когда по деревне проскакал на Г.Ф. Это была

картинка достойная внимания. На маленьком и щуплом на вид, в грязной

спецовке, обросшем ог-ромной черной, курчавой бородой, сливающейся с

волосами на голове, так что виден, был только большой тонкий нос, да

карие глаза, торжественно восседал бравый отставной офицер, тщательно

выбритый, с широкой озорно улыбкой, как бы говорившей: "Вот, мол, и на

нашей улице праздник". Под громкий хохот они исполняли свой долг, и

вновь сади-лись за карты с кровожадной мыслью на сей раз выиграть.

Вторым

занятием, игравшим "большую" роль в нашей жизни, было хождение на

рацию. Радист Гришак - молодой парень лет 28-30, с широким лицом и

серыми глазами, был очень энергичным и деятельным человеком. Он очень

много сделал для нашей экспе-диции во время аварии самолета, когда

бесперебойно держал связь с Ванаварой, сообщая все что ему было

известно. И впоследствии, когда д. Миша и И.Т. уже вышли на Стрелку, он

сыграл большую роль, обеспечивая оперативное руководство всеми

партиями. Итак, мы по несколько часов пропадали на рации, уходя до

завтрака и задерживаясь до тех пор, пока за нами кто-нибудь не прибегал

с известием, что завтрак готов. Тогда мы, не торо-пясь, кончали

переговоры и направляли свои стопы домой. Как мухи, облепив стол, мы

начинали свою трапезу, за обе щеки уплетая огромными порциями сохатину

и ржаной хлеб.

Образцы, привезенные нами, кучей лежали в переднем

углу комнаты. Так как мы намеревались вскоре тронуться в путь, то мне

велено было их запаковать. Для большей оригинальности, по совету И.Т.,

решил сплести для этой цели корзину, для чего мы с И.Т. и

направились одним солнечным утром на другой берег Чуни.

Стояла

великолепная погода. Солнечный день дышал свежестью и ароматом толь-ко

что скошенной душистой травы. Под ударами весел зеленоватые волны

кругами разбе-гались по реке, весело искрились под лучами уже осеннего

солнца и уходили назад, скры-ваясь за кормой. Растительность по берегам

реки уже пожелтела. Кое-где она принимала красный отлив, а иногда еще

оставалась зеленой, что, впрочем, было очень редко. Желтые деревья, как

золотые, стояли на фоне чистого, глубокого, голубого неба. Было тихо,

спо-койно и как-то печально в природе, хотелось вновь и вновь вдыхать

этот упоительный воздух, смотреть на окружающий мир и впитывать в себя

его чистоту и величавость.

Лодка мягко стукнулась о берег. Я

выскочил и быстро подтянул ее. И.Т. проворно вылез, и мы направились в

разные стороны, чтобы побольше набрать тальника. Высокие кусты тесно

обступили меня. Привычными движениями я раздвигал их, выбирал

подхо-дящую лозу и под корень срезал ее. Работа быстро подвигалась

вперед. Скоро на берегу выросла гора прутьев, и мы уселись на траве,

чтобы приступить к основному делу. Мало-помалу из бесформенной массы

прутьев нашим "искусством" была сделана корзина, очень напоминавшая уже

сильно потрепанную корчажку. Нам, конечно, она казалась образцом

корзинного производства, несмотря на недостатки, которые, при всем

нашем пристрастии, мы должны были признать. Чтобы рационально

использовать время, мы решили захватить с собой дров для топки бани.

Долго выбирали подходящие. Все попадались или сырые, или большие, или

полусгнившие колоды. Наконец, к нашему удивлению, с этой же целью

приехали Виктор с Алексой (?). Мы сообщили им данные нашей разведки и

форсированно направились домой: там уже обедали.

Два дня было

отведено для осмотра обнажений. На одно из них мне пойти не уда-лось,

т.к. я был откомандирован в распоряжение хозчасти. Зато второе я

посетил с боль-шим удовольствием. Мне уже стала надоедать сидячая жизнь

в Стрелке, несмотря на то, что я вовсе не склонен к бродяжничеству.

Просто я настолько привык к смене декораций, что остановка в этой

смене, была подобна внезапно остановившейся кинохронике. К тому же это

было интересно для меня. Втроем мы направились в направлении Рудной

горы. Погода, как и во все предыдущие дни, была восхитительна. Природа

поражала обилием красок и их замечательным сочетанием. Вокруг стояла

величественная тишина, изредка прерываемая криками птиц, да мерным

поскрипыванием гальки под нашими ногами. Бы-стро катила свои воды Чуня,

журча на перекатах чистой, зеленоватой струей и плавно скользя на тихих

плесах. Берег ее сплошь зарос лиственничным лесом, который начинался в

10 м от берега, на надпойменной террасе, и уже успел весь пожелтеть.

Подлесок из слан-никовой березки, марника и кислицы спешил следовать

примеру своих старших братьев и одевался в желтую листву. По берегу,

среди покосов, высыпала костяника. Ее сочные гроздья были не столько

вкусными, сколько аппетитными, и мы безжалостно уничтожали их.

Вот и

место слияния Северной и Южной Чуни. По Северной продолжаем путь. Вдали

появляется серое обнажение или туфов, или песчаников - не видно. Мы

прошли мимо него, отметив небольшой наклон пластов. На берегу нам

попалось большое количе-ство гальки хорошего каменного угля. На наше

счастье около Рудной горы оказались кол-хозники, которые помогли нам

перебраться на другой берег реки.

Месторождение оказалось очень

интересным. Почти через всю его длину тянулись жилы бледно-фиолетовых и

серых, стальных сульфидов. У подножья и вверху валялись правильные

друзы магнетита и принесенные сверху кристаллы кальцита. Особенно

обере-гали мы несколько образчиков горного пуха: его тонкие, белые иглы

были очень хрупки-ми. Глыбы магнетита сыпались с верха обнажения, и,

чтобы выяснить их исходное поло-жение, мы полезли в гору. Но все наши

попытки были тщетны: коренных выходов руды не было. Под ногами была

выгоревшая во время последнего пожара почва. Кое-где сохра-нились

отдельные клочки брусничника; везде же из-под пепла торчали серые и

покрас-невшие от жара каменные обломки.

Я обернулся и посмотрел на

взбирающихся д.М. и В.Л. Они медленно двигались, опираясь на молотки,

останавливаясь, чтобы разбить тот или другой камень, и часто, громко

дыша. Изредка из-под подошв у них вырывался камень и с шумом,

подпрыгивая и вертясь от ударов, катился вниз... Перед нами широко

раскинулась, подернутая дымкой, долина Чуни. Кое-где столбами

поднимался голубоватый, молочный дым и тонкой пеле-ной окутывал

окружающее пространство. Темнеющие, казалось, недалекие горы

обрыва-лись на голубом небосводе, по которому стремились ослепительно

белые кучевые облака. Узкой лентой извивалась далеко внизу река, и

деревья словно игрушечные бежали за ней, все уменьшаясь в размерах и

сливаясь в сплошное желто-зеленое море. Тут-то я пожалел, что со мной

не было фотоаппарата. Картина была чудесная. Вообще, я замечал за

собой, что мне часто нравятся подобные виды. В них сочетается близкое с

очень далеким, рас-крытым как на ладони; необъятные просторы и новизна

ощущений.

Ветерок пробежал по деревьям и затих. снова окутала лес

спокойная, величествен-ная тишина. Точно выточенные стояли сосны и

вверху на ясной лазури неба сверкали в свежих, бодрых лучах

августовского солнца их пышные, зеленые ветви.

24 августа мы

отправляемся в далекий, неизвестный путь, туда, где еще не разу не

ступала нога русского. Мы идем в Тунор, к илимпейцам. Весь день

проходит в сборах. Взаймы берем хлеба у зав. факторией: свой уже

кончился. Свертываем палатку, завязыва-ем вьюки и, как говорится,

сидим на чемоданах. Ждем оленеводов. Они, большей частью, любят попить

чая, поговорить и, поэтому, выходят не ранее 12 часов. Тем более что

надо проститься с родными и пр. Наконец, около 4 часов забрякали

ботала, и из-за домов пока-зался длинный караван, во главе которого

восседала нарядная эвенка. На ней был какой-то красный платок, желтая

тужурка, сары, обшитые бисером, и еще что-то менее бросавшее-ся в глаза.

Подошли

и Гришины олени, началась погрузка. Тюки тщательно взвешивались в

руках, иногда пересортировывались, плотнее увязывались и только затем

уже вьючились на оленей, которые, кстати, не отличались большой

упитанностью. Но вот все увязано, олени завьючены, мы готовы. Все мы,

мысленно, уже в пути. И только И.Т. печально по-глядывает по сторонам.

То поможет положить вьюк, то стоит, задумавшись и, как видно по всему,

ему очень не хочется расставаться с нами. Перед выходом все садятся,

кто, где может, и на некоторое время наступает тишина. Одни курят,

другие просто предаются размышлениям.

-"Ну, что ж! Пора трогаться",-

говорит д. Миша. Все невольно поворачиваются к солнцу. Оно низко и уже

лучи его утратили свое ослепительное сияние.

-"Да... Пора"- произносит кто-то, и все молча поднимаются со своих мест.

-"Ничего, успеем"- как всегда бодро говорит Гриша.

-"Теперь только сняться, а там пойдем быстро!"

Все

утвердительно хмыкают и, разделившись на две группы, направляются к

оле-ням. Те лежат и, закрыв глаза, делают вид, что ничего не видят.

Морды их принимают хитрое выражение, какое может принимать олень, и

Гоме только пинками удается поднять их на ноги. Через дорогу та же

картина наблюдается и в Чунской партии. Черный, зарос-ший какой-то

дикой растительностью Гриша, как обезьяна, оперевшись на палку,

вскаки-вает на оленя. Тот приседает от тяжести, мотает головой и,

спотыкаясь, бежит по улице. Гриша балансирует руками и ногами, пытаясь

удержаться в седле, и, под громкий хохот, проносится мимо нас,

сверкая своими белыми (на черном фоне) зубами. Наконец, олень, кажется,

смиряется со своей участью учага и затихает, только изредка тряся от

возмуще-ния своей шерстью. Мы с Виктором подыскиваем себе подходящие

палки, но садиться в деревне не решаемся. Оба каравана трогаются в путь

и сразу же расходятся. Некоторое время нас провожает Куницын. Он

опечален нашим уходом, т.к., по существу, остается один в Стрелке до

прихода самолета, который, кстати, может задержаться на весьма

неоп-ределенный срок. В.Л. просит его, если самолет прилетит

сегодня-завтра, дать нам знать об этом каким-нибудь способом. Но чего

она хотела этим добиться - не знаю.

Между тем, Гриша, а вместе с ним

и весь его отряд, скрылся из вида в густом и уже пожелтевшем марнике, и

только звук его голоса, его бесшабашное: " Эге... ге... ге... е.!" еще

доносилось до нас. Вскоре все стихло. Мы снова очутились на знакомой,

неровной тропе. Но она уже заметно изменилась: не было того обилия

ягод, да которые и были - ви-сели на кустах одиноко, т.к. листья уже

успели осыпаться; травы покраснели; все приняло какой-то сказочный вид.

Корни деревьев переплели дорогу, и между ними образовались отверстия, в

которые можно было свободно провалиться ноге человека и животного. Это

требовало повышенного внимания и излишнего напряжения мускулов ног. Но

я уже как-то автоматически шагал через них. Раздавалось щелканье копыт

и мерное позванивание ботал. Олени проворно перебирали ногами, и как

только один из "оронов" пытался замед-лить шаг, повод натягивался, и

бедный олень был вынужден бегом догонять своих това-рищей.

Молчаливо

стояли косматые ели и лиственницы по бокам тропы, и пышные клочья мха

свешивались с них, как почерневшие сосульки, которые как бы

подчеркивали оцепе-нение, царящее над лесом. Эта молчаливая

торжественность, с какой встречала нас тайга, и эта полная

предоставленность самому себе невольно толкали на размышления. Все

по-грузились в себя. Всевозможные мысли проносились в голове, оставляя

едва заметный след. Они то группировались вместе, и мысль тогда

разбегалась и прыгала с одного на другое, то плавно и последовательно

струились, все далее и далее удаляясь от предмета, с которого начались.

Думалось о пути, который должен пройти Гриша почти без продуктов, о

нашей дороге, неизвестной, по которой не проходила еще нога русского

человека, о Ту-норе. Хотелось знать, что делается дома, когда начнутся

занятия в школе, когда мы попадем в Иркутск.

Под ногами

зашуршала речная галька. Мы вышли к Северной Чуне. Надо переправ-ляться

на другой берег. "Учаги", как будто чуя, что им придется перевозить

нас, беспо-койно завертелись. Я остановился, подтянул подпругу,

перехватил покороче повод и, опершись о палку, осторожно стал заносить

ногу. Но олень, видимо, не очень был доволен моими действиями, т.к.

энергично рванулся, и я на одной ноге (вторая покоилась на спине

злополучного учага) запрыгал за ним, тщетно натягивая повод и крича

что-то дикое. Наконец, с виртуозностью, достойной аплодисментов в

цирке, я вскочил в седло, и побе-жденный олень рысью помчал меня в

искрящиеся воды Чуни, обдавая фонтаном брызг, под громкий хохот

проводников. Неожиданно олень встал посредине реки и жадно стал пить,

но я, умудренный опытом, вовремя оперся на палку и удержался в седле.

Позади заливались смехом эвенки. Я оглянулся. Виктор, как и я же, на

одной ноге прыгал за оле-нем. Такой же "могучий" толчок и Витька в

седле, но олень от тяжести приседает, и бедный Виктор с распростертыми

руками летит между рогов учага и, о ужас, ноги его, за что-то

зацепившись, остаются в рогах. Обезумевший олень ожесточенно трясет

рогами, пятится, пытаясь скинуть ноги назойливого седока, но тот

мужественно держится за землю руками, вспоминая, вероятно, в этот

момент древнегреческого Антея. Д. Миша лихо проскакал мимо него,

размахивая палкой и иногда помогая себе ногами, которые у него

чуть-чуть не доставали земли. Аллюром олень вошел в воду, окатив седока

с ног до головы прохладной водичкой; потом мирно остановился на

середине реки и затряс всей своей шкурой, отряхивая брызги. Но д.М.,

видимо, не поняв его истинных, весьма безобидных намерений, вдруг

тяжело взмахнул руками и плашмя грохнулся в воду, как бы в отместку

захлестнув оленя потоком воды.

В дальнейшем мы уже не пытались покорять строптивые оленьи сердца и без шума шествовали пешком.

В

этом маршруте нам повезло. Несмотря на то, что наши собаки были только

первый раз в тайге, они подняли сохатого, и после долгого преследования

он был убит. Надо от-метить, что по нему было сделано 15 выстрелов. Мы

быстро разделали его, приготовили шашлык из свежей печени, помозгочили

и решили проехать дальше в более удобное для стоянки место. Там мы

провели день: в основном сушили мясо.

С Илимпеи шли какими-то

глухими тропами и вообще без тропы. Погода испорти-лась, сыпет мелкий

сырой снег и дождь. Сыро и сумрачно. Очень много ягеля, так и ка-жется,

что идем по снегу, все окутано белым саваном, за исключением деревьев,

которые понуро серо стоят до земли, обвешанные сосульками лишайника.

Два

раза форсировав Илимпею и Лимптекан, мы пошли на штурм перевала.

Большой Сугдюкан встретил нас более приветливо. Облака время от времени

прорывались, и выглядывало солнце, но не надолго. Вопреки нашим

ожиданиям Сугдюкан пересох, и было что-то живописное в том, как среди

насупившейся(?) тайги и глинистых берегов извивалось серое

каменистое русло. Некоторое время мы шли без тропы, потом, неожиданно,

выскочили на какую-то захудалую тропинку. День быстро шел на убыль, а,

между тем, вода не появлялась. По обоим берегам потянулись гари.

Обгоревшие стволы одиноко торчали на выгоревшей почве, покрытой толстым

слоем золы, которая столбами вздымалась из-под ног еще первых оленей и

першила в горле. Кое-где вились струйки голубоватого дыма - последние

остатки бушевавшего здесь низового пала. Было уже восемь часов, когда

мы, наконец решили, не найдя воды, остановиться. День догорал. Быстро

надвигающаяся темнота заставляла торопиться. Виктор, как всегда занялся

разбивкой палатки, я - костром, остальные - развьючиванием оленей и

дровами. Покончив со своими делами, мы решили заняться ужином. К нашему

огорчению, он был очень сухой. Хлеба не было: он кончился еще неделю

назад, а испечь лепешки было нельзя, т.к. вода отсутствовала. Поужинали

сушеным мясом, вареным в сохатином сале.

На следующий день достигли

воды в Сугдюкане и после нескольких десятков кило-метров сплошной гари,

в некоторых местах настолько перерезавшей тропу, что пройти можно было

только с помощью топора, мы вышли на Илимпею около Чумтырэ(?).

День

разгорался. Солнце искрилось в пожелтевшей хвое листвен, и лучи его

уноси-лись вдаль, зажигая небо бледным голубоватым светом, мягко

окутывающим тайгу. Вбли-зи поднимался высокий хребет Чувакар.

Темно-синие, почти черные очертания его звали нас вперед, ничего не

говоря, ничего не обещая. Солнце поднималось все выше. По небу

потянулись легкие перистые облака, затягивающие голубизну неба

невесомым, призрач-ным покрывалом. Звякали ботала, скрипели,

натягиваясь, подпруги, часто и глубоко ды-шали олени.

День обманул

ожидания утра. Перистые облака, как-то незаметно, сменились тяже-лыми

свинцовыми тучами. Заморосил противный затяжной дождь. Сразу стало

тоскливо и серо. Голые почерневшие стволы деревьев торчали из

обуглившейся и потрескавшейся почвы до одурения однообразно.

Отшлифовавшиеся за лето подошвы ботинок скользили по земле,

проваливались в трещины, цеплялись за корни деревьев, заставляя

отяжелевшие ноги выделывать всевозможные трюки.

С грехом пополам

наши уж сильно уставшие олени переправились через Илимпею и.

растянувшись длинной вереницей, поползли вверх по террасе. Снова и

снова тянулась гарь. Тропа, попорченная пожаром, то и дело исчезала у

нас из-под ног. Вслепую мы про-дирались вперед, не зная куда уведет нас

она, столь непостоянная и загадочная. Огромные завалы загромождали

дорогу. Могучие лиственицы, подточенные огнем, лежали, пере-плетаясь,

друг с другом, закрывая проход. Я бесстрашно ринулся на них (в то время

как караван делал обход), пролез под одной деревиной, слегка поцарапав

себе шею, залез на животе на другую, пробежал по ней несколько метров -

поскользнулся и, взмахнув рука-ми, полетел вниз. Еще десяток метров

подобного пути и я, довольный, что никто не видел моих "подвигов",

свернул влево и покорно пошел по следам уже опередивших меня оленей.

Прибавив шагу, я быстро догнал отряд и скромненько пристроился в хвосте.

Между

тем, гарь стала чередоваться с марями и невыгоревшими участками. Мари,

поросшие карликовой березкой, были красны и полны воды. Олени успевали,

несмотря на свою способность ходить по болотам, так перемесить тропу,

что мы вынуждены, были прыгать с кочки на кочку, мечтая не замочить...

уже мокрые ноги.

Но вот болото позади, и мы снова вступаем на тропу. Настроение поднимается. Д.М. оборачивается и поет:

-"Под снегом с дождем

В Тунор мы придем,

Потом мы вернемся домой".

и дробно смеется на мою улыбку

-"Что, не верно?"

Слева

тянется Чувакар. Он покрыт лесом, прихваченным палом. Сыро. Зябко

поежи-ваясь, уверенные, что он уже осмотрен, проходим мимо.

Перевалив

хребет, мы начали длинный спуск к Илимпее. Снова стали попадаться

не-выгоревшие поляны, усыпанные голубицей, и я опять медленно поплелся,

набивая рот ягодой. Караван уже ушел далеко вперед. Вокруг царила

тишина, и было как-то не по себе от этого торжественного спокойствия.

Лес замер, и зелень, после длительной ходьбы по гари, приятно ласкала

глаза. Я прибавил шагу. Вдруг далеко впереди залились собаки, и гулкое

эхо, подхватив лай, глухо понеслось по тайге. Захлебываясь, наши

кычыканки на-седали на какого-то зверя. У меня неприятно похолодало:

мне вовсе не хотелось без ружья встречаться с поднятым сохатым или

медведем. А собаки неистовали.

Впереди мелькнула фигура д. Миши. Он

вышел встречать меня. Быстрым шагом мы догнали караван, и он с Гомой

направился за зверем. Мы же, взяв на поводок по несколько оленей, чтобы

они не разбежались, жадно вслушивались в мерный рокот тайги, ловя

каж-дый звук. Несколько минут протекло в напряженном ожидании. Но вид

голубичника, си-него от ягод, смутил нас, и мы, сначала робко, по

одному, а затем все, с наслаждением принялись уписывать ягоды. Вдруг

вдали разнесся визг одной из кичиканок, и все смолк-ло. Мы

переглянулись. Предположения одно за другим замелькали в голове. Но все

они оказались пустыми, т. к. через несколько минут показались наши

охотники и скромно до-ложили, что собаки подняли белку, да и то еще не

вышедшую.

Через несколько часов мы вышли на Илимпею. По словам В.Б.

(Владимир Борисо-вич Белов - нач. Илимпейской партии, будущий лауреат

Ленинской премии), от Сугдюка-на до Тунора был всего один дневной

переход, но, видимо, не нашими темпами. После длительного перехода по

гари олени сильно устали, и проводники настойчиво требовали привала.

Дождь

прекратился, но сырость прохватывала насквозь. Громко чавкали ботинки,

холодила отсыревшая ватнушка. Бородатые, мрачные ели одну за другой

роняли капли влаги, и они ослепительно вспыхивали и исчезали в лучах

заходящего солнца.

День истекал."

На этом кончается мой последний

дневник. Конечно, сейчас, с высоты прожитых лет и в наше прагматичное

время, довольно наивно выглядит стремление 16- летнего юноши говорить

красиво, особенно описывая природу. Вероятнее всего, в то время я

находился под влиянием Тургенева и Аксакова, творчество которых

находило отклик в моей душе. Можно по- разному оценивать и некоторый

пафос при изложении отдельных событий. Но сама атмосфера тех лет, мне

представляется переданной достаточно точно. И в этом я вижу для себя

ценность сделанных записей.

Коротко опишу завершение нашего

похода. Последний день его оказался для меня неудачным из-за

собственной нерадивости. Мы шли по торной тропе, настроение было

хорошее, и я забыл главную заповедь геолога тех лет - беречь ноги.

Вовремя не перемо-танная, сбившаяся портянка вкровь стерла мне правую

ногу. Спохватившись, я исправил ошибку. Но было уже поздно. Нога все

больше болела, распухла и не давала нормально идти. Караван ушел

вперед, и затихли звуки ботал. Начало смеркаться, а я двигался все

медленнее и медленнее. Пришлось выломать палку и идти с ее помощью. В

темноте то и дело ноги цеплялись за корни деревьев, которые переплели

тропу, и это еще больше за-трудняло мое продвижение к желанной цели -

Тунору. Так я ковылял часа 2, пока не ус-лышал где-то вдали выстрелы. Я

понял, что меня потеряли, и решил ответить из одного ствола. Наконец,

послышались голоса, и я оказался в обществе М.М. и еще нескольких

человек, которые, не дождавшись меня, стали беспокоиться и пошли

навстречу. Вскоре с их помощью я оказался в Туноре. После того, как с

разбухшей ноги с трудом сняли сапог, мне оказали первую помощь.

Открытую потертость засыпали толченым стрептоцидом, а в меня влили

полкружки спирта. Утром опухоль спала, и я снова стал полноценным

членом коллектива.

Вскоре Иннокентий Трофимович, который к тому

времени получил новый самолет, взамен разбившегося, начал вывозить нас

в Ербогачен. За световой день он успевал сле-тать в Тунор два раза.

Первыми рейсами улетело начальство. Я должен был лететь во вто-рой день

вторым рейсом. Но Вера Сиденко, настояла, чтобы меня отправили первым,

вме-сте с ней. В моем обществе она лучше переносила перелет.

Приземлившись в Ербогачене, мы решили не переправляться через Тунгуску

в поселок, а дождаться возвращения само-лета, который после заправки

сразу же улетел на Илимпею. Связь с Тунором держали по рации. После

сообщения о вылете оттуда И.Т. уже прошло 2,5 часа, но самолет не

появ-лялся. Стало ясно, что что-то произошло. Все терялись в догадках.

Снова вся экспедиция погрузилась в неведение. Был организован авиапоиск

пропавших людей, но он ничего не дал. Так продолжалось 5 долгих дней.

Наконец, появились изможденные и обросшие, но живые, наши товарищи во

главе с И.Т. Как он рассказал, во время полета неожиданно заглох

двигатель. Самолет стал терять высоту. Вокруг стояла сплошная тайга, и

о нормальной посадке не могло быть и речи. Но И.Т. заметил небольшую

полянку со стоящим посредине ее деревом. Он решил, что в этом может

быть спасение, и направил пикирующий самолет к дереву. Ударившись

плоскостью об него, самолет получил вращательный момент и винтом

спустился вниз. Все, хотя и получили ушибы, оказались живы. Придя в

себя, они решили, что на помощь надеяться нечего, и после короткого

поиска тропы, направились в Ербогачен. Конечно, их спасло

исключительное мастерство летчика и собственная сила духа,

подкрепленная умением выживать в экстремальных таежных условиях.

Разными

путями собирались в Ереме участники экспедиции, разбросанные на мно-гие

сотни и даже тысячи километров. Наконец, мы все вместе. Начинается

пред-варительное подведение итогов работ. Вечерами обильное застолье.

Многие месяцы большинство не виделось с товарищами по общему делу. Было

о чем поговорить, да и возможность расслабиться привлекала. Мне же

больше нравилось бродить с ружьем по окрестностям Еремы, наслаждаясь

осенним убранством природы, и охотой на рябчиков, которых искусно

готовила Мария Ивановна Куницына. Случались в этих походах и интересные

находки. На одном из окрестных озер, как послание из далекого прошлого,

мне попался колчан с железными наконечниками для стрел.

Недели через две основные участники экспедиции были уже в Иркутске. У каждого из нас началась другая жизнь.

Быстро

пролетела зима, и, с весенним солнцем, проснулась тяга к перемене мест.

Снова неудержимо захотелось в тайгу. Поэтому, без всяких сомнений,

после окончания школь-ных экзаменов, в июне 1948 г. я вновь отправился

в очередную экспедицию. На этот раз предстояло работать на Илимпее в

партии В.Б. Белова.

Во время перелета в Ербогачен, который стал

базой экспедиции, в Киренске я встре-тился с П.И. Куницыным,

направлявшимся из Нюрбы в Иркутск. Он совершенно не был похож на себя.

Раньше я общался с необыкновенно жизнерадостным, полным и круглоли-цым,

любящим шутку и чем-то внешне похожим на Хрущева, человеком. Сейчас же

он был необыкновенно молчалив, выглядел очень худым, почерневшим и

обросшим щети-ной. На нем был надет летный китель Иннокентия

Трофимовича.

Встрече предшествовала трагедия, разыгравшаяся за

несколько месяцев до этого. В середине марта П.И. на самолете,

пилотируемым И.Т., отправился в Ноканны зафрахто-вать оленей для

экспедиции. Вместе с ними напросился лететь оператор из иркутской

ки-нохроники, для того, чтобы снять быт эвенков. Хотя последнего и

отговаривали от этого полета, объясняя, что жизнь эвенков в

окрестностях Ербогачена не отличается от таковой в самом северном

поселке Иркутской области, сделать это не удалось. Быстро закончив все

дела в Ноканнах, команда собралась в обратный путь. Уже был запущен

двигатель са-молета, когда радист метеостанции сообщил, что вылет

запрещается, в связи с приближе-нием шторма. Но И.Т. - фаталист до

мозга костей - запрет игнорировал, т.к. считал, что раз двигатель уже

работает, откладывать полет нельзя. Самолет взлетел навстречу штор-му.

Можно представить, как его болтало, и что испытывали пассажиры и

летчик. В усло-виях плохой видимости И.Т. вел машину по компасу. После

часа полета стало ясно, что дальше лететь рискованно, т.к. можно

заблудиться. И.Т. выбрал, более ли менее ровную, площадку на русле реки

и посадил самолет. В условиях шторма это была непростая опе-рация.

Стали определять свое положение по карте и решили, что находятся на Ср.

Кочеме. Как только буря стала стихать, И.Т. вновь поднял самолет в

воздух и направил его крат-чайшим, как ему казалось, путем в сторону

Ербогачена. Но, увы! Это была роковая ошиб-ка. Все выяснилось позже,

когда уже кончился бензин, и пилот вновь пошел на вынуж-денную посадку.

Оказалось, что штормом их унесло далеко на восток и первый раз само-лет

сел не на ср. Кочеме, а на Чоне, и, поэтому, вместо Н. Тунгуски, они, в

конце концов, приземлились на Ботуобе. До ближайшего жилья было более

200 км. Из продуктов у них оказалось несколько кг масла, а в пистолете

И.Т. пять патронов. Попытка самостоятельно выйти, предпринятая в первый

же день, показала, что этот путь спасения не реален: за не-сколько

часов по глубокому снегу было пройдено немного более 1.5-2 км. Но

люди не упали духом, даже в столь критической ситуации. Они вернулись к

самолету, ободрали с него перкаль, сделали чум, и решили ждать весны,

чтобы с первой водой сплыть до Ви-люя. Иллюзий, относительно помощи со

стороны, никто не испытывал, хотя все и знали, что их будут искать.

Слишком далеко оказалось место посадки от трассы полета.

Потекли

томительные дни ожидания начала ледохода. Старые таежники, выросшие на

берегах Лены и не раз встречавшие зиму в лесу, П.И. и И.Т. понимали,

что чтобы вы-жить в тех условиях, в которых они оказались, необходимо

максимально экономить силы и четко организовать свой быт. Поэтому был

установлен строгий график дежурств, во время которого двое лежа

отдыхали, и лишь один человек поддерживал огонь в чуме, ки-пятил воду,

пытался добыть пищу. Ставились петли на зайцев, силки на птиц,

снималась и варилась кора деревьев. Кажется, один раз удалось

подстрелить из пистолета сохатенка. Но в этом я не уверен. Заранее был

сделан плот, который должен был спасти этих мужест-венных людей.

Долгими вечерами обсуждали свое положение, вспоминали близких лю-дей.

Самый молодой их товарищ по несчастью наиболее остро переживал

случившееся, считая, что если И.Т. и П.И. попали в сложившуюся

ситуацию, выполняя свой служебный долг, то он оказался с ними из-за

собственной глупости.

Несмотря на все принимаемые меры, силы

покидали их. Обострились болезни, осо-бенно желудочные. Уже не помогали

промывания кишечника, которые они делали друг другу. Второго мая

скончался от язвы желудка И.Т., который заработал болезнь еще на

фронте. Он боролся с болями, которые преследовали его, ничем не выдавая

своего само-чувствия. И лишь ночью П.И. слышал скрип зубов и

прорывавшиеся стоны. Ирония судь-бы. Она хранила И.Т. во время войны,

на которой он был пилотом морской штурмовой авиации. Не раз лишь чудо

спасало его от гибели. Однажды, во время воздушного боя, самолет

И.Т. сбили, и летчик много часов провел, плавая в Черном море, пока не

был по-добран спасателями. Но в этот раз счастье изменило ему. Суровый

север не прощает даже малейших ошибок. Тело И.Т. привязали к плоту,

заранее приготовленному для сплывания по Ботуобе, и стали ждать часа

своего спасения.

9 мая начались подвижки льда на реке. П.И. решил,

что надо спешить и вместе со своим оставшимся в живых напарником

столкнул плот в воду, и они поплыли вместе с шугой. Но далеко

продвинуться им не удалось. Льды стали затирать плот. Создалась

ре-альная угроза его потери. Собирая последние силы, люди стали

бороться с ней. Надо бы-ло, во что бы то ни стало, прибиться к берегу.

И тут случилась новая трагедия. Киноопе-ратор (фамилию его я, к своему

стыду, забыл) неосторожно встал на ноги и уперся шестом в льдину, всем

своим весом отталкивая ее. Шест соскользнул и человек оказался в воде.

Еще мгновение и льды сомкнулись над его головой. П.И. оказался один на

плоту с тру-пом. Сидя он отталкивал льдины, упорно пробиваясь к берегу.

Наконец, это ему удалось. Закрепив плот, он с трудом выбрался на берег.

Вечностью показались несколько дней, ко-торые прошли, прежде чем

Ботуоба очистилась от сплошного льда. Как только появилась возможность,

П.И., с трудом столкнув плот, решил плыть круглые сутки, понимая, что

каждый день промедления грозит его жизни. Но после первой же ночи он

столкнулся с новой угрозой. Пока П.И. спал, плот затянуло в улово, в

котором он беспомощно крутился в течение нескольких часов. Шест не

доставал до дна, а выгрести из водоворота было очень сложно, поскольку

сил практически не было. Иногда на него наваливалось отчаяние от

ощущения своей беспомощности. Но, он упорно цеплялся шестом за струю,

постепен-но, раз за разом, увеличивая радиус кругов, которые совершало

его утлое судно и, нако-нец, ловушка сдалась перед упорством человека,

и плот вырвался на свободную воду. По-сле этого испытания П.И.

продолжал плавание только в светлое время суток. Ночи он проводил сидя,

прислонившись к заранее выбранному большому дереву. Думая о

возмож-ности нападения зверя, П.И. под рукой все время держал пистолет

с последним патроном, твердо решив застрелиться в случае опасности.

Сознание мутилось, сон путался с явью, изо рта стала идти пена. Но

человек упорно продвигался вперед и вот, наконец, показался Вилюй и,

как в сказке, на противоположном берегу струился дымок человеческого

жилья. Однако на слабые крики П.И. никто не обращал внимания. Собрав

все силы, он перегнал плот через реку. Течением снесло его километров

на пять ниже устья Ботуобы. Причалив к берегу и едва закрепив плот,

П.И. пополз к людям. Временами сознание и силы покида-ли его, пена шла

все обильнее. Но он не сдавался стремясь к такой, уже близкой, цели.

Че-рез несколько часов П.И. оказался на якутском стойбище. Люди долго

не могли понять, откуда он взялся, но сразу оказали ему помощь. Малыми

дозами он стал принимать пищу и впервые спокойно уснул. Придя в себя,

П.И. стал уговаривать своих спасителей отвезти его в ближайшее жилье.

Удалось это сделать, лишь пообещав взамен большую сумму де-нег, которая

осталась на плоту. Последний течением унесло и пришлось затратить много

усилий, чтобы догнать его недалеко от поселка Хомустах. Именно там было

захоронено тело одного из самых заслуженных работников нашей

экспедиции, открывшего не одну посадочную площадку на севере Иркутской

области и Красноярского края и пользовавше-гося всеобщей любовью и

уважением - Иннокентия Трофимовича Куницына.

Двадцать второго или

двадцать третьего мая в адрес руководства экспедиции из Нюрбы пришла

телеграмма следующего содержания: " Вышлете двадцать тысяч. Куни-цын".

Все были в шоке. Никто не мог представить, как можно было выжить на

севере столько времени. Зародилось сомнение, не авантюра ли все это.

Деньги были высланы с условием проверки личности получателя. А в городе

у родственников И.Т. и П.И. с новой силой вспыхнули надежды, уже

практически полностью исчезнувшие, на чудесное спасе-ние близких людей.

Но всех мучил вопрос. Почему под телеграммой стоит подпись одно-го

человека? Жив ли второй? Кто он? Вскоре все разъяснилось. Одни были

счастливы, спасением П.И., другие надели траур.

Так закончилась,

эта печальная для всех нас, история, в которой проявились му-жество

всех участников и необыкновенная сила воли и духа П.И., которые

позволили ему не только выжить самому, но и вывезти тело И.Т. и

похоронить его в Хомустахе. После всех этих событий П.И. уволился из

геологии и уехал к детям на Сахалин. Встречались мы с ним много позднее

(в 70-е годы) у М.М. Ему уже было за 70, но выглядел он хорошо. Был

бодр и рад встрече со старыми друзьями.

С тех пор прошло уже больше

пятидесяти лет, многое стерлось из памяти, которая сохранила лишь

отдельные, наиболее яркие для меня, эпизоды. Но и они, в какой-то мере

характеризуют время и людей, работавших со мной.

Экспедиция в 1948

г. перебазировалась в Ербогачен. Я был зачислен в состав Илим-пейской

партии, в задачу которой входило проведение геологической съемки

масштаба 1: 200 000. Начальником партии, как я уже писал, был В.Б.

Белов. Бывший фронтовик, ко-мандовавший батальоном во время войны,

старался поддерживать армейский порядок и в нашей геологической жизни.

Это проявлялось в его стремлении привить нам чувство от-ветственности

за порученное дело. Он считал, что свои ошибки человек должен

исправ-лять сам. В то же время В.Б. не был солдафоном, не отдавал

жестким тоном приказов, не кричал. Однажды в отряде прораба А. Кустова

в маршруте ушли олени. Выполнение ра-бот оказалось под угрозой срыва.

В.Б. приказал самому Кустову и еще одному рабочему срочно догнать стадо

и вернуть в отряд. В течение суток они преодолели около 100 км и

выполнили задание. Правда, потом сутки спали. Не знаю, была ли в этом

производствен-ная необходимость, но воспитательное значение мера имела.

Мое рабочее знакомство с В.Б. началось примерно в такой же ситуации. Мы

с геологом Любой Коминой прилетели из Ербогачена в Тунор и, не

обнаружив там начальника, решили отыскать его на Илимпее, вдоль которой

он совершал маршрут. Летчик, по нашей просьбе, высадил нас на речной

косе вблизи табора отряда. К вечеру из маршрута возвратился В.Б.. Он

был рад появлению новых работников. Мы поужинали, выпили немного водки,

которую мы привезли из Ир-кутска. Я разомлел после долгого перелета и

обильного ужина и уже настроился на отдых. Совершенно неожиданно около

11 вечера В.Б. заявил, что ему завтра необходимо провес-ти переговоры

по рации в Туноре, а мне, поскольку мы с Любой не привезли с собой

спальные мешки, придется пойти вместе с ним и исправить допущенную

ошибку. Свой мешок он оставил Любе. Не мешкая, мы отправились в путь.

Несмотря на позднее время, было еще относительно светло. Для

сокращения расстояния, а может быть с целью испы-тать меня, В.Б. решил

идти не только по тропе, но в некоторых местах, срезая излучины

реки, напрямую, по азимуту. Первое время я бодро следовал за ним. Но

постепенно стала сказываться накапливающаяся усталость и моя

недостаточная тренированность. Положе-ние усугубляла сгущавшейся

темнота, в которой плохо различались многочисленные ко-ряги и корни

деревьев, цеплявшиеся за ноги. Сказывался и принятый, хотя и в

небольшом количестве, алкоголь. Я старался не подавать вида, что мне

трудно и старался не отставать от своего лидера. Хотя, в глубине души,

не раз поминал его недобрым словом. В 5 часов утра, преодолев 36 км, мы

оказались в Туноре. Я мгновенно повалился на пол и заснул мертвым сном,

а В.Б. пристроился у рации и начал переговоры с базой экспедиции. В 2

часа дня мы нагрузились спальными мешками и отправились в обратный путь

в отряд. Так я получил еще один жизненный урок.

Началась рутинная

геологическая работа. Мы совершали звездные маршруты, заходя на 10-15

км от Илимпеи, главным образом по ее притокам, и возвращаясь на базу

отряда вечером. Там нас ждал ужин (он же обед), который готовила

повариха. Отработав участок, отряд перемещался на 15-20 км, и все

повторялось. В маршрут ходили чаще всего по од-ному, а иногда с

рабочим-шлифовальщиком. Им у нас работал Ф.М. Дроздов, которому было

около 35 лет. Однажды я отправился в очередной маршрут по берегу одного

из при-токов Илимпеи. Зайдя километров на 15 и выполнив работу, я решил

не возвращаться об-ратно прежним путем, а пройти хребтиком по другому

берегу реки и задокументировать встречающиеся там обнажения. День был

пасмурный и мало-помалу я удалился в сторону от намеченного пути.

Почувствовав что-то неладное, я достал карту, прикинул свое

местоположение и решил напрямую идти к Илимпее. Но, по мере продвижения

вперед, мной все больше овладевали сомнения в правильности выбранного

направления. Вокруг становилось все сумрачнее, изменилась

растительность, появились скалы, заросшие мхом и уходившие далеко

вверх. Внимательнее посмотрев карту, я понял свою ошибку. Дело в том,

что в первый раз я неправильно оценил масштаб карты, по которой

определял свое положение. Привыкнув за предыдущий год к миллионным

листам, я по привычке отложил на двухсоттысячном бланке пройденный путь

в прежнем масштабе. В результате, вместо того, чтобы выйти к Илимпее, я

углубился в Чувакарский мег, образованный жерлом древнего вулкана,

который огибает Илимпея, совершая 90 километровую петлю. Оказав-шись в

самом центре этой ловушки, я решил особо не мудрствовать и двигаться

дальше по течению воды, которая струилась на дне вулканического жерла в

нужном мне направле-нии. Через несколько часов я вышел к Илимпее на

15-17 км выше табора. Несмотря на позднее время на реке было достаточно

светло. Сказывалась высокая широта местности. Путь до лагеря был

нетруден, поскольку напряжение, связанное с беспокойством из-за

неопределенности ситуации, ушло, уступив место приливу сил и ощущению

скорого завершения маршрута. В 2 часа ночи я уже был на таборе. Все не

спали, волнуясь за меня и ломая головы в поисках возможных причин моей

задержки. Большинство прекрасно понимало опасности, которые

подстерегали каждого из нас. Никто не был гарантирован от

нападения зверя, от травмы ног и других "прелестей" таежного

быта. Примеров этого, нередко трагических, было предостаточно. Поэтому

мое благополучное возвращение было встречено с облегчением.

Продвигаясь

вверх по Илимпее, мы вышли на обнажения Чувакара. На меня они произвели

огромное впечатление разнообразием встречающихся в них полезных

ископае-мых. Здесь был и каменный уголь, и магнетитовые жилы, буквально

звенящие под удара-ми молотка. На пабереге тут и там были рассыпаны

оранжевые и красные куски сердолика. Большие жеоды, сплошь заполненные

крупными кристаллами сиреневого аметиста, до сих пор стоят в моих

глазах. Все это разительно отличалось от обычных пород, являвшихся

объектом нашего изучения. Вызывало азарт и желание найти еще что-нибудь

столь же необыкновенное. Но проза жизни брала свое. Продукты были на

исходе, намеченная программа работ подошла к концу, и мы повернули в

Тунор на базу партии.

Здесь можно было помыться, отдохнуть и

подготовиться к новому походу. Каждый проводил время по своему. Кто-то

рыбачил, кто-то резался в карты. В.Б. решал хозяйст-венные вопросы,

постоянно держа радиосвязь с Ербогаченом. Ее обеспечивал один из са-мых

опытных радистов экспедиции - Герман Павлов. Я, по обыкновению, бегал с

ружьем по лесу в окрестностях Тунора не столько в поисках дичи, сколько

удовлетворяя свое лю-бопытство. Фактория была давно покинута, но еще

сохранились следы пребывания чело-века. На меня произвели впечатление,

встреченные в лесу вблизи нашей базы, захороне-ния людей в сооружениях

подобных лабазам, и представлявших собой деревянные бре-венчатые ящики,

стоящие на невысоких столбах. По-видимому, они делались для того, чтобы

защитить трупы от зверей. Неподалеку от этого места стояла группа

вырубленных топором из деревьев человеческих фигур высотой 3-4 м, уже

почерневших от времени. Возможно, здесь проводили свои ритуалы шаманы,

а, может быть, это были памятники давно ушедшим людям. Молчаливая тайга

хранила тайны не такого уж далекого прошло-го. Было ощущение

сказочности окружающей обстановки, ее нереальности. Все это

наве-вало мистические настроения, будило воображение. Когда-то здесь

протекала другая жизнь. На Илимпее стояли фактории Аян, Тунор,

Усть-Илимпея. Но постепенно людей становилось все меньше, они вымирали

от болезней, занесенных "цивилизацией", от трудной жизни и опасностей,

подстерегавших на каждом шагу. Те, кто остался, уходили на Тунгуску.

Вспомнилась и покинутая людьми деревня Усть-Чайка, где я побывал в

прошлом году. Десятки заколоченных домов, никому не нужные деревянные

тротуары.

Между тем наш отдых подходил к концу. Предстояло выйти в

более отдаленный маршрут. На две связки оленей загрузили продукты,

палатки, рюкзаки и инструмент для проходки канав и шурфов. Караван по

тропе двинулся в путь. А я взял шест и пошел к бе-рестянке, которую

В.Б. попросил меня перегнать вверх по Илимпее. Вместе со мной по реке

пошли Лерик (мой двоюродный брат, приехавший из Москвы) и Федя Дроздов,

кото-рые решили поохотиться на уток. Вести на шесте берестянку

оказалось значительно сложнее, чем я предполагал. Она постоянно рыскала

на воде, крутилась, пытаясь сбросить меня в воду. Мне приходилось

больше думать о том, чтобы удержаться на ногах, и лишь после этого о

продвижении вверх по течению. Мои компаньоны быстро ушли вперед, а я

беспомощно боролся с непокорным суденышком. Постепенно мои движения

стали более уверенными, и лодка стала слушаться. Часа через три я

достиг того места, где мы договорились с В.Б. оставить

берестянку. По следам было видно, что караван уже прошел и

перебрался на другую сторону реки. Но мои охотники убежали далеко вверх

по Илимпее, откуда изредка доносились их выстрелы. Я, оставив лодку,

бросился за ними вслед. Но догнать их удалось, лишь пройдя еще

километров 12-15. Лерик и Ф.М. были в восторге от своих охотничьих

успехов и никак не могли понять, почему я на них сержусь. Повернув

назад, мы достигли переправы лишь к вечеру, когда уже начали сгущаться

сумерки. Мы дали пару выстрелов в воздух, чтобы сообщить о себе, и

услышали далекий ответ из карабина. Идти по лесу в темноте в поисках

отряда, ориентируясь только на редкие зарубки на деревьях, было

рискованно. Я, как старший по должности, принял решение остановиться на

ночлег. Мы наломали веток для постели, собрали сушняка для костра и

запекли в нем уток, которые без соли не очень то нам и понравились.

Утром, чуть свет, мы были уже на ногах и довольно быстро добрались до

отряда. Именно в этот период мне впервые довелось испытать настоящий

охотничий азарт. Недалеко от табора я обнаружил на дереве глухаря.

Зная, что к нему можно подходить пока он поет свою песню, я медленно

сближался с ним, мгновенно замирая, как только птица замолкала. Нередко

застывать приходилось в самой нелепой позе. Дело осложнялось еще и тем,

что ружье мое было заряжено патроном с мелкой дробью, которая, как я

считал, была не в состоянии поразить глухаря. Стрелять было необходимо

против пера, т. е сзади. Но глухарь не был в курсе моих соображений и,

как только я занимал выгодную для выстрела позицию, неожиданно

поворачивался ко мне, с любопытством разглядывая. Приходилось все

начинать сначала. Наконец, вдоволь помотав меня, птица потеряла интерес

к странному существу, выписывающему внизу замысловатые па. Я оказался

сзади своего противника и выстрелил. Глухарь с шумом повалился с дерева

и запрыгал по земле. Я, отбросив ружье, бросился к нему, схватил за

шею, пытаясь ее свернуть. Сразу сделать это мне не удалось, кожа на шее

птицы порвалась, скользила в моих руках, глухарь отчаянно

сопротивлялся. Но силы были неравны, я одержал победу. Но никакого

удовольствия от своего успеха я не получил, скорее это было ощущение

стыда за свой поступок, прежде всего за тот азарт, с которым я бросился

на уже обреченную птицу. Может быть, именно поэтому у меня больше не

появлялось желание охотиться на глухарей. Кстати, мой охотничий трофей

оказался весьма старым и был очень жестким.

Наша

экспедиционная жизнь, хотя и подчинялась рабочему ритму, была наполнена

множеством событий, которые придавали ей неповторимый аромат.

Несомненно, что зна-чительная роль принадлежала охоте, благодаря

которой мы не испытывали недостатка в мясе. Наши проводники эвенки

успешно его добывали. Достаточно сказать, что за сезон 1948 года в

партии было съедено 13 сохатых. Поражал рационализм охотников. Подняв

зверя иногда за 10-15 км от табора, они упорно гнали его многие

часы, до тех пор, пока добыча не оказывалась буквально в 100-200 метрах

от палаток. Все это требовало огром-ной выносливости, которой

обладали не только молодые, но и старые эвенки. После успешной охоты

начиналось первобытное пиршество. Кто-то пил еще теплую кровь, кто-то

предпочитал сырую печень или мозгочил. Последнее действо любили многие.

Свежий костный мозг напоминал масло, которого мы практически не видели.

Но главным, ко-нечно, было отварное мясо, которое готовилось огромными

кусками в ведрах.

Эвенки были прекрасными стрелками. Они часто

охотились с тозовкой. Уток, даже на большом расстоянии, стреляли в

голову, белке целились в глаз, чтобы не испортить шкурку. Но больше

всего меня удивляло их умение поражать острогой рыбу, находящуюся на

глубине, на расстоянии 2-3 метра. Каким то непостижимым путем ими точно

учитывалось преломление воды. Этому умению они обучались с детства.

Впрочем, как и всему другому. Любой эвенок свободно читал следы

человека и зверя, хорошо ориентировался в лесу, даже малознакомом,

ловко ловил маутом оленей и знал еще множество таежных секретов. Лес

для них был родным домом, в который они стремились как можно скорее

возвратиться, находясь в любом поселке. Попытки приобщить их к оседлой

жизни, в большинстве случаев, оказывались тщетными. Построенные с этой

целью для них дома чаще всего сиротливо стояли во многих поселках. В

быту это были добрые бесхитростные люди, готовые всегда придти на

помощь.

В те времена большинство жителей таежных поселков очень

радушно принимали геологов, которыми они называли всех участников

экспедиции. Всегда можно было рас-считывать на кров и скромное

угощение. Дома не запирались, так как в этом не было не-обходимости,

лишь двери, от собак, подпирались щеколдой. Спустя некоторое время

отношение к пришельцам стало меняться. Некоторые рабочие экспедиции, а

здесь встречалась самая различная публика, нарушая святой закон тайги,

без всякой на то нужды, стали опустошать далекие лабазы, в которые

охотники заранее завозили продукты, боеприпасы и теплую одежду для

зимней охоты. Для таежников такое поведение было непонятно и дико. Ведь

это угрожало их промыслу, зачастую важнейшему источнику существования

всей семьи. Утаить в тайге имена виновников по-добных бесчинств было

невозможно, и поэтому нередко возникали серьезные конфликт-ные ситуации.

Рабочими

в Илимпейской партии работали главным образом две категории людей. К

первой относились молодые парни, выходцы с Лены и Тунгуски, приехавшие

на летний сезон подзаработать. Вторую группу часто составляли,

завербованные в городе кадровые землекопы, нередко среди них

встречались любители тайги и приключений. Наиболее яркой фигурой

среди этих рабочих, несомненно, был Михаил Бикбулатов. Среднего роста,

жилистый, он показывал чудеса в своей работе, выполняя, иногда, норму

по проходке шурфов и канав на 1200 %. Он работал как машина, настолько

была отработана до авто-матизма его технология. Обычно, сразу после

прихода отряда на точку, он закладывал одновременно несколько

шурфов, очищал землю от дерна и накладывал пожог. Всю ночь Михаил

убирал оттаявшую землю, разбирал плитняк, и к утру шурфы были готовы

для документации. Это здорово ускоряло работу отряда. Но при начислении

зарплаты Бикбулатова, возникали проблемы, т.к. действовала

прогрессивная система оплаты труда, при которой необходимо было

выдавать чуть ли не весь фонд зарплаты партии одному рабочему. Здесь,

несомненно, были и дефекты нормирования и учета выполненных объемов

работы. Поэтому В.Б. корректировал эти показатели. Но Михаил требовал

то, что, по его мнению, принадлежало ему по праву. Между ними постоянно

возникали жаркие споры, нередко переходящие в скандалы с взаимными

оскорблениями и угрозами.

С той поры прошло уже 53 года. Многое

стерлось из памяти, которая сохранила лишь самые яркие события чем-то

поразившие меня. Почему-то запомнились некоторые названия притоков

Илимпеи, по которым мне пришлось проходить. Может быть, привле-кало их

необычное звучание, а может быть какие-то необычные впечатления с ними

свя-занные. На Сунгнумо след оставила неожиданная встреча с диким

оленем, который стоял на скале буквально в 10 метрах от меня, горделиво

подняв голову. Я инстинктивно сорвал с плеча ружье. Но охотничий азарт

практически сразу исчез, поскольку я оказался под гипнозом его

испуганных бархатистых больших черных глаз. Да и разум говорил о

том, что стрелять не надо, т.к. до табора было не менее 15 км, а в мясе

мы не нуждались. Мы мирно разошлись, но увиденная картина впоследствии

часто возникала передо мной.

За работой время летело незаметно. Вот

уже на деревьях стали преобладать желтые и красные оттенки. В воздухе

закружились первые снежинки, а на реке появились забере-ги. Как поется

в известной геологической песне:

�…значит время пришло опять

нам с тобою в Иркутск уезжать�.

Вновь

на базу экспедиции в Ербогачен стали стекаться �таежные бродяги�. После

длительной разлуки было о чем поговорить, обсудить результаты работы,

приобщиться к радостям цивилизации. По уже складывающейся

традиции провели общее собрание кол-лектива экспедиции, на котором

руководство подвело итоги. После этого состоялся гран-диозный банкет с

песнями и танцами до утра. Удивительным может показаться, что

двое наших товарищей (А. Кустов и А. Ченских), чтобы участвовать в этом

мероприятии, за два дня преодолели 130 км пешком и лихо отплясывали всю

ночь. Тот кто ходил на по-добные расстояния может оценить этот поступок

и физическую подготовку этих людей.

Наше пребывание в Ербогачене в

этот раз было не столь длительным как в 1947 г. Довольно быстро на

маленьких самолетах нас перебросили в Преображенку, а оттуда на

трофейных грузовых Юнкерсах мы улетели в Иркутск. Сидя у иллюминатора я

жадно и, в то же время, с некоторой грустью вглядывался в проплывающий

пейзаж, понимая, что на-вряд ли в дальнейшем мне придется бывать в этих

местах.